Es en la persona de Alexander Solzhenitsyn donde se concreta la imagen arquetípica del disidente contemporáneo, el hombre que da voz al horror silente, el hombre que articula el relato de los que yacen en fosas comunes

El éxodo es un desliz filoso donde las laceraciones y las esperanzas confluyen en los deseos. El éxodo es el pasaje trágico donde dejamos de ser, con la esperanza —con la vaga esperanza— de renacer en una tierra que nos es ajena, ajena en las memorias, en las vivencias y en las alucinaciones

Bogaciones23/12/2024 Antonio Correa Iglesias

El éxodo es un trágico acontecimiento que embarga al hombre. Un hombre que súbitamente se ve arrancado de sí, de su entorno, de sus condiciones fundantes. Nunca es un acontecimiento en plural, el éxodo siempre obedece a una aplastante singularidad, a una individualidad que se coteja en existencias agonizantes, des-territorializadas en el vacío. Un vacío que se constituye y reproduce como desvanecimiento secular.

El éxodo es y ha sido una figura recurrente en la cultura cubana. El éxodo ha fraguado la insularidad en el sentido tropológico del pensamiento, el imaginario, la vivencia y la cultura como totalidad. Desestimar este fenómeno discapacita cualquier esfuerzo analítico, pero sobre todo hace minusválido al sujeto de la cubanidad.

Pero el éxodo es un desliz filoso donde las laceraciones y las esperanzas confluyen en los deseos. El éxodo es el pasaje trágico donde dejamos de ser, con la esperanza —con la vaga esperanza— de renacer en una tierra que nos es ajena, ajena en las memorias, en las vivencias y en las alucinaciones.

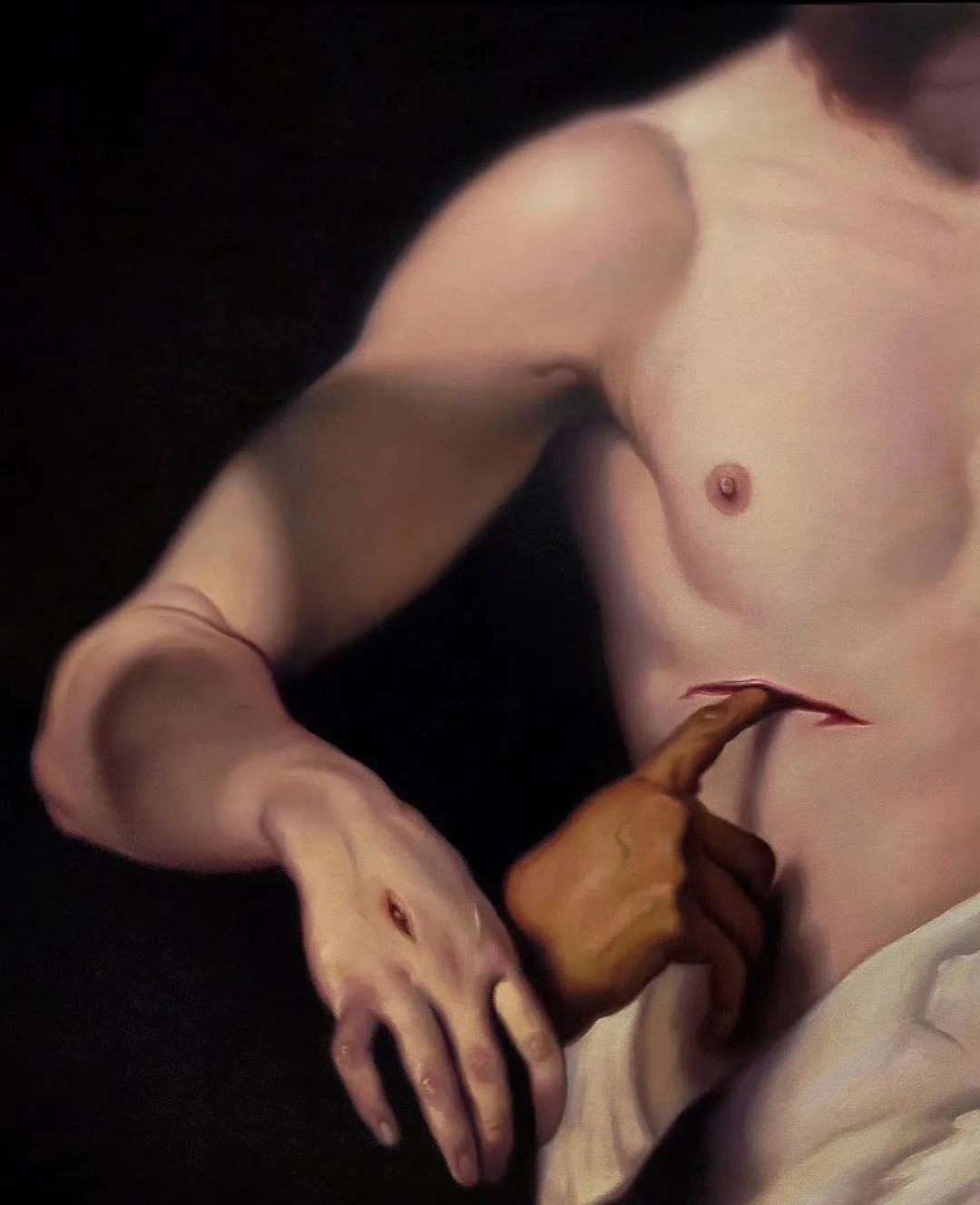

La experiencia del éxodo viene asociado a un desgarramiento inevitable. Un desasosiego profundo carcome las carnes del sujeto migrante, un sujeto que se sumerge en un vacío que no puede ser explicado desde la experiencia racional. El éxodo es también un tránsito de estados. Osmosis que paulatinamente va ganando terreno en el cuerpo del otro, como si de una enfermedad terminal se tratara. La travesía que supone el éxodo construye un atajo por donde se canalizan las esperanzas, aunque muchas veces desmienta a la física elemental una vez que el punto de partida —ese “inocuo” momento de las decisiones y las despedidas— no garantiza un destino. Un destino por demás incierto, un destino más deseado, imaginado, probablemente vivido.

Los éxodos se nutren y alimentan de los deseos, las esperanzas, los sueños rumiados una y otra vez. Pero también los éxodos se nutren de las desesperanzas y las desilusiones, de las frustraciones y los sin-sentidos de una vida que muy poco se parece a la vida.

La historia de los éxodos nunca ha sido narrada en primera persona, desconociendo las individualidades que en la oscuridad se desvanecen. El éxodo no solo es ese peregrinaje que en las premonitorias alucinaciones atisban un destino; el éxodo también es un viaje al interior, ese éxodo interior que es el principio del insilio.

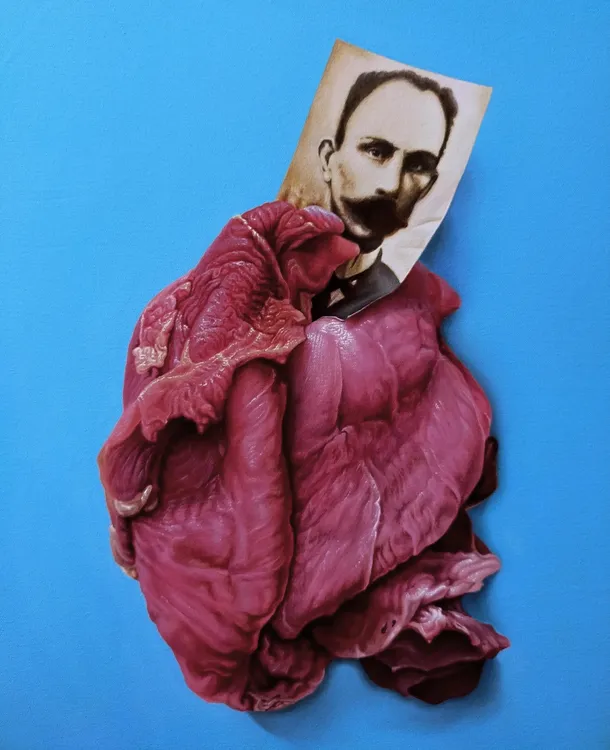

El rostro cubano del éxodo ha sido uno de los pasajes más terribles de una historia que persistentemente ha mostrado su forma lacerante. La historia del éxodo cubano ha sido aquella que, a base de cuerpos, de huesos y vísceras ha construido en el estrecho de la Florida, un muro de lamentaciones que ha llenado de dolor y fantasmas a la familia cubana.

El rostro del éxodo cubano no es solo ese joven rozagante que se pasea distraído por las calles de la ciudad. El rostro del éxodo cubano también es -y es por sobre todas las cosas- los cuerpos que en el mar flotan y se descomponen paulatinamente para vagar sin rumbo en una eternidad ausente de todo humano consuelo. El rostro cubano del éxodo también es un rostro afligido, sobre todo para aquellos que en la travesía han visto morir en circunstancias trágicas a sus compañeros de viaje. Un rostro atrapado en el pánico de quien se sabe solo frente a la inmensidad del mar.

La historia humana no recuerda un éxodo tan prolongado y sangriento como el éxodo cubano. Un éxodo como consecuencia de una tiranía que ha sabido prolongarse, sostenerse y lo que es peor aún, han asumido —en su delirio trepidante— un carácter anti-natural. Una tiranía que ha imaginado un estado irrevocable, un sistema que ha institucionalizado el éxodo en el imaginario y en las heridas que aún cicatrizadas, laten pues recuerdan la forma brutal hechas.

El éxodo del pueblo cubano solo puede ser comparado con aquel que el pueblo hebreo, un éxodo que tuvo como propósito mantener viva la memoria y dirimir el dilema de la esclavitud. Aunque muchos no son conscientes de ello y sucumben a la lujuria los terciopelos y las lentejuelas travestidas de opulencia, de una opulencia vana que enrostra en desigual duelo a quienes dejaron atrás; el sujeto del éxodo carga inexorablemente la conciencia de su unidad étnica, filosófica, religiosa y, sobre todo, nacional que ha perdido.

La conciencia de la nación pesa en el sujeto del éxodo, lo lastima y -aunque no se reconoce siempre- llena de dolor esos gratos momentos de felicidad. Una felicidad rara, una felicidad casi a tientas pues no es compartida por todos. Y es que en el sujeto del éxodo hay una suerte de duelo, una suerte de vía crucis que no siempre termina con el calvario de la crucifixión.

La tiranía ha generado una inversión simbólica del éxodo, burda manipulación que solo pretende expurgar una culpa, un sentimiento de culpa que no se reconoce.

Y la culpa es aún mayor pues quienes reniegan de su responsabilidad, no encuentran en ella el fundamento de la huida. ¿Qué es lo que fundamenta ese deseo de huir, ese deseo irrefrenable de decir adiós? Otra vez ¡adiós!

El carácter traumático del éxodo cubano ha entrado en el dominio de lo lingüístico como narración trágica, poniendo en perspectiva la densidad ontológica de este conflicto.

“Hasta aquí las clases”, “Me voy”, “Me largo”, “Brinco el charco”, “Me tiro”, “Voy tumbando”, “Montaré el tubo”, “Zafo”, “Tumbo catao”, “Me echo a la mar”, “Fastear”, “Malecón y 90”, “Me esfumo”, “Voy abajo”, “Voy echando humo”, “Me salgo”, “Voy a tomarme la Coca Cola del olvido”, “Voy quitao”, “Me piro”, “Me voy con los malos”, “Pa la Yuma”, “Acomódate que el viaje es largo”, “Me voy para el monstruo”, “No aguanto más”

Un evento de esta magnitud se ha pretendido licuar cuando los historiadores de la isla -con veleidad, vocación y monolítica "convicción" pretenden predisponer una “historia de Cuba”- ignoran el rol que los éxodos han tenido en la conformación de la nación. Sepultar el éxodo en el olvido historio, es reducirlo torpe rejuego ideológico donde un senil patriarca barbudo y alucinante, adosado a elites vegetantes, hacen siempre uso de la última palabra para aturdir a un pueblo.

Los éxodos pasados, presentes y futuros son todo el mismo éxodo. Y lo son porque la razón que lo impulsa es una dictadura despiadada y minuciosa -como la llamaba Reinaldo Arenas- que se ha enquistado en el alma de una nación.

El éxodo cubano ha convertido a sus hombres en despojos territoriales, en sujetos apátridas, obligándolos a un exilio concurrente. Un sujeto que ha logrado emanciparse de toda tutela secular —en el sentido nietzscheano del término— devenida de un sistema totalitario ya sea desde lo político, lo simbólico o lo religioso.

Es curioso que para Hannah Arendt las pérdidas que sufrieron las personas en su condición son unas de las condiciones fundantes de los éxodos. Para Arendt la aparición de los sistemas totalitarios ha sido la condición fundante de los éxodos, de esos terribles desplazamientos, donde la des-ontologización del humano adquiere su mayor significación. El desplazado deja de ser un hombre para convertirse en un ser miserable que deambula entre las morfologías de un gusano hasta las siempre repugnantes fisonomías de una cucaracha, suerte de paroxismo que somatizado, adquiere un carácter patológico.

Un éxodo se produce cuando los elementos del engranaje social han dejado de funcionar. Conceptos fundamentales como ciudadanía son desmantelados, es decir, ya no funciona como mediadores entre un estadio de naturaleza total donde “todos” tienen derecho a todo, por tanto, a nada. J. A. Ponte en el documental "El arte nuevo de hacer ruinas” graficaba esta sintomatología: si un ciudadano no puede decidir lo que ocurre en el espacio familiar del “feudo”, nada puede hacer en el espacio del reino.

Si el principio de civilidad permite prevenir la “guerra de todos contra todos” —ese axioma por el que siempre es recordado el viejo T. Hobbes— cuando una sociedad cierra las puertas al debate, al diálogo y a la construcción participativa, abre las puertas para los exilios, a los éxodos y a los sistemas totalitarios. El Estado, el gran Leviatán [1] bíblico que engulle a Jonas, ese ser indefenso que deja de ser, que sucumbe al exilio o al insilio a su condición fundante, termina siendo según Arendt la condición impolítica de lo humano.

El miedo aparece entonces como patología y la civilidad cede terreno a una comprensión autotélica de la política. Como todo miedo es principalmente una extensión de un ejercicio de poder cuyo interés radica en la dominación absoluta; el ciudadano deposita sus esperanzas en un peregrinar que no tiene asegurado un destino. El miedo que una vez nos inmovilizó es hoy un mecanismo de emancipación. El miedo y el terror que fueron una vez instrumentos de coacción y que escalaron posiciones en los imaginarios, en las conductas y en esos espacios de subjetividad donde antiguamente el sujeto solía refugiarse, son hoy el vehículo para alcanzar la libertad.

Una vez más, Hannah Arendt explica las condiciones que modelan la fisonomía de un éxodo. Cuando la pluralidad como condición de la existencia humana ha sido negada, cuando la pluralidad como condición de la vida política ha sido condicionada, manipulada o sencillamente secuestrada, cuando la igualdad como condición de la vida política ha sido monopolizada por un grupo de hombres que —ignorando la naturaleza de los procesos— deciden por la mayoría y ostentan —sin previa determinación de tiempo— un poder que, paulatinamente se va secularizando, entonces se abre el camino al éxodo, al exilio, al destierro porque lo que se ha negado es la libertad.

Quienes -como nosotros- viven la experiencia del éxodo, ingresa por derecho propio en una categoría que arrastra consigo para toda la vida. El sujeto del éxodo es un sujeto que ha perdido la relación con su centro, por eso se vuelca hacia el exterior donde nuevos valores estéticos y morales entran dentro de su imaginario. De ahí que el desasosiego y la zozobra terminan generando un sujeto de la levedad.

Los éxodos son heridas abiertas en la memoria y en las ensoñaciones, son los sobresaltos de la irrealidad. El sujeto del éxodo es un sujeto desmantelado, precario como las propias “embarcaciones” que construye. El éxodo, los éxodos, son catástrofes, pero son al mismo tiempo una puerta de salida de una realidad que ha negado la condición humana.

¿Estará dispuesto este sujeto del éxodo a regresar? ¿Estará dispuesto -como lo han hecho todos los pueblos en sus éxodos históricos- a regresar y restaurar un proyecto de nación? Esperemos que así sea pues en los últimos 60 años en Cuba, se ha instaurado una indiferencia que es una suerte de inhibición y apatía que ha tenido como resultado el empoderamiento del nihilismo en la tradición política cubana.

[1] Véase Gray, J. (2023). The new leviathans: Thoughts after liberalism. Random House.

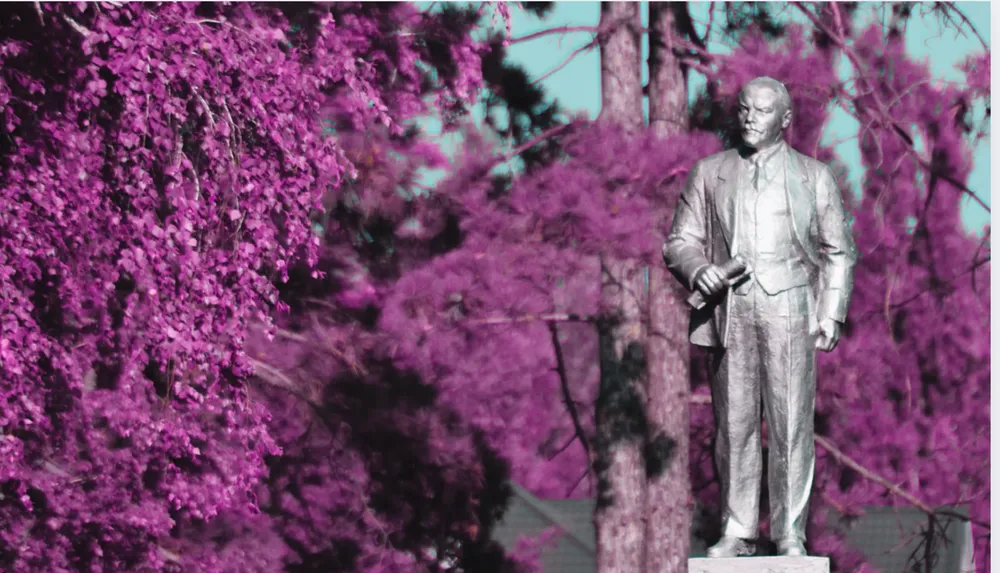

Es en la persona de Alexander Solzhenitsyn donde se concreta la imagen arquetípica del disidente contemporáneo, el hombre que da voz al horror silente, el hombre que articula el relato de los que yacen en fosas comunes

El mandato de silencio, justificado bajo la falacia de la intemporalidad política, ha inoculado la sospecha y la autocensura como prerrequisitos de supervivencia intelectual

El peso simbólico de esta nación imaginada en la conciencia ha generado una narratividad febril, anclada en una secularidad histórica y proto-nacionalista. Cuba nació como un imaginario, como un modelo de paraíso

El wokismo, como casi toda formulación dialéctica e ideológica, termina siendo un concepto elástico que agrupa a un disenso prefigurado desde el aparato político del Estado

La meta es convertir los individuos en masa sumisa, suicida, sin auténticas ambiciones que trasciendan al Estado protector, cegador, silenciador. Hoy la socialdemocracia globalista es su más elevado escenario. Peligro mortal

Las consecuencias son devastadoras. Podemos verlo hoy en día en sociedades gobernadas férreamente por minorías vociferantes que convencieron a las mayorías silentes de que no hay nada que hacer, en África, Asia, América Latina e incluso en Europa

En 1884, a propósito de un notable ensayo del filósofo inglés Herbert Spencer, Martí escribió el artículo “La Futura esclavitud” que publicó en Nueva York. Nos dice muy muy claramente cual es su pensamiento acerca del socialismo, comunismo o colectivismo

Pretender que el progreso es una enérgica marcha hacia la igualdad y que implica “justicia social” para los preteridos y "empoderar” a los marginados, es una mentira tan grande como un templo

Si hay un fin de la dictadura castrista, por sus características especiales de ahogo de todo espacio para la oposición, por menor y marginal que sea, no va a ser la transición tradicional que ha tenido lugar en la región, ni siquiera la venezolana, ya que se carece de un gobierno legitimado en una elección reciente, sino que creo que va a ser un reventón semejante a la Rumania de Nicolae Ceausescu

“Toledo Santander, mediocre y chivato”, que su llegada al puesto de secretario de la Asamblea Nacional “es la coronación lógica de un guataca incesante y jurista mediocre, pero que está en deuda eterna con el castrismo y su epílogo"

La guerra híbrida describe su metodología operativa.Los pueblos sometidos por el sistema narcoterrorista del socialismo del siglo XXI han luchado y luchan heroicamente por su libertad

La denuncia sobre la exhibición en Cuba de películas “derrotistas, confusas e inmorales” inició una sonada polémica dentro de la intelectualidad comunista durante los años 60.

El llamado a resistir de Díaz-Canel en el Pleno del Partido Comunista, viviendo solo de lo que el país sea capaz de producir, me recordó Los sobrevivientes, aquella película de 1976 de Tomás Gutiérrez Alea, basada en el cuento “Estatuas en el jardín”, de Antonio Benítez Rojo

Mientras la delincuencia organizada trasnacional asumía personería legal internacional, creaba y buscaba controlar organismos internacionales con las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, abría la región a China, Rusia, Irán y al terrorismo internacional

Con el Cartel de los Soles, el Tren de Aragua y los subalternos y aliados de Maduro sueltos y armados en Venezuela, aún no se sabe si se necesitará un segundo y aún más contundente y largo ataque de Estados Unidos para garantizar una transición real

A Rubio le interesa saber cómo reaccionarían los cubanos dentro de la isla ante un escenario de presión real -no de retórica-, cómo reaccionaría el exilio, la opinión pública estadounidense, los gobiernos latinoamericanos, y qué papel jugarían Rusia y China

Este enfoque recuerda la fase previa a la “cuarentena” durante la Crisis de los Misiles de 1962, cuando la presencia naval estadounidense y el lenguaje de los hechos demostraron determinación y control de la escalada sin recurrir de inmediato a un estrangulamiento total

Será imposible sobrevivir apagando el país y racionando hasta lo más elemental. Ante una presión real y sostenida, la épica y la demagogia revolucionarias terminarán evaporándose. El petróleo, que durante décadas sirvió para reprimir a los cubanos y subvencionar el terrorismo en la región, ahora servirá para impulsar la libertad en la isla