Es en la persona de Alexander Solzhenitsyn donde se concreta la imagen arquetípica del disidente contemporáneo, el hombre que da voz al horror silente, el hombre que articula el relato de los que yacen en fosas comunes

El mandato de silencio, justificado bajo la falacia de la intemporalidad política, ha inoculado la sospecha y la autocensura como prerrequisitos de supervivencia intelectual

Bogaciones07/08/2025 Antonio Correa Iglesias

“La dirección del Partido les envió un mensaje, del que yo fui portador, en el sentido de que había sido un error […]

¿Por qué? Porque hoy la dirección del país ve muy críticamente esa etapa,

por suerte breve, donde nos apartamos de la política cultural que la Revolución inauguró en 1961”

Abel Prieto

Desde la puerta de La Crónica, Santiago miraba la avenida Tacna; ¿en qué momento se había jodido el Perú? Así comenzaba Mario Vargas Llosa su monumental Conversación en la Catedral. Zavalita sabía que una conjunción de factores llevó a la nación a ese estado calamitoso donde todo se descompuso irremediablemente. ¿En qué momento se jodió Cuba? Como Zavalita, todos sabemos que una persona, pero también una conjunción de personas y acontecimientos, nos han llevado a este estado de di[e]so[i]luc[s]ión.

La evolución constitucional cubana entre 1940 y 1992 revela una instrumentación sistemática de la noción de nación como proyecto moral y teleológico. La Constitución de 1940 estableció el marco para una nación orientada hacia fines éticos, un énfasis que tras 1959 se tradujo en la legitimación de una praxis política sustentada en una conciencia estrictamente revolucionaria. Con la promulgación de la Constitución de 1976 se intensificó la literalidad del discurso estatal, y en 1992 el principio de irreversibilidad política se elevó a dogma institucional, consolidando la imposibilidad de un pluralismo real. Este proceso evidencia cómo los textos constitucionales sirven no solo para normar, sino para articular un relato de inevitabilidad que confina la nación a un destino único.

La reiteración de este relato constitucional se sustenta en una serie de dispositivos simbólicos que producen exclusión y fatiga política. Los dogmatismos oficiales se entrelazan con prácticas de simulación y alabanza ritual —los ditirambos—, mientras que el silencio y la espera prolongada configuran herramientas de control social. El repertorio coloquial —“si te veo, no te saludo”; “yo hice la revolución, tú no”— funciona como marcador de lealtades y condena de la disidencia, transformando la comunicación en un ejercicio de vigilancia mutua. Esta lógica muestra la paradoja de un Estado que proclama la emancipación revolucionaria pero se apoya en la supresión de la reflexión crítica y en el olvido como estrategia de cohesión.

La novela “Memorias del subdesarrollo” de Edmundo Desnoes problematiza la naturaleza misma del subdesarrollo al identificar en él una incapacidad para sustentar un afecto o una idea de manera coherente y continua. Siguiendo la definición de “alteración” propuesta por Ortega y Gasset, Desnoes expone cómo la fragmentación de la experiencia impide al individuo acumular aprendizajes y proyectar un devenir histórico consistente. En el caso cubano, esta dispersión existencial se traduce en una mente permanentemente orientada a la coyuntura inmediata, incapaz de articular un discurso propio y sistemático, y dependiente de una autoridad intelectual que organice sus creencias y praxis políticas.

Paralelamente, el manejo selectivo de la memoria y el olvido constituye otro rasgo definitorio del subdesarrollo cultural. Este mecanismo excluyente, descrito por José Antonio Ponte como “ruinas habitadas” en su crónica del paisaje urbano, apunta a una “estática milagrosa” donde la acumulación de vestigios y contradicciones permite explicar casi cualquier aspecto de la realidad social. Al no existir principios establecidos “strictu sensu”, se instaura una lógica de la ambivalencia y la ubicuidad que favorece el oportunismo en la esfera política, en la esfera cultural y en las relaciones interpersonales. En este contexto, la ferviente actitud revolucionaria se convierte con frecuencia en un gesto de berrinche —un argumento frenético que adopta formas ritualizadas como la narratividad militante, la conga colectiva o el acto de repudio—, donde las víctimas terminan revirtiendo su condición hasta erigirse en victimarias.

El régimen cubano no puede entenderse plenamente si limitamos nuestro análisis a los mecanismos estrictos del totalitarismo. Más que un conjunto de dispositivos de coerción, se trata de un gran montaje escénico en el que el dominio del tempo, el ritmo argumentativo y la construcción de “verosimilitud” funcionan como técnicas de persuasión y control. Esta dimensión performativa otorga al régimen una capacidad de representación política sin parangón, capaz de sustentar su legitimidad aun ante disidencias internas.

Históricamente, el devenir temporal ha favorecido al régimen. La desaparición violenta de los proyectos de Europa del Este y la gradual hibridación de experiencias comunistas que incorporan fórmulas de “mercado libre” bajo la égida partidista han servido de lección y escudo para La Habana. Estos procesos de adaptación demuestran que la lógica del sistema cubano no obedece a un racionalismo cartesiano, sino a una pragmática cerrada que redefine internamente sus principios ante cada desafío.

El poder cubano opera bajo una gerontocracia cuya pericia teatral refuerza prácticas que, aunque aparentan innovación, perpetúan la clausura política. En este sistema cerrado —siguiendo la definición de Karl Popper en La sociedad abierta y sus enemigos— no existe interacción auténtica con agentes externos, lo cual le permite sobrevivir mediante dinámicas puramente autorreferenciales. Rafael Rojas ha identificado en obras como “Tumbas sin sosiego” y “El estante vacío” un proceso de “recuperación” institucional de voces críticas mediante un rito de unción cultural-política que denomina extremaunción. En este acto, el poder totalitario interviene simbólicamente para reivindicar a ciertos intelectuales —Virgilio Piñera, Julio Lezama Lima o Gastón Baquero, entre otros— no tanto como revolucionarios genuinos, sino como “fieles enfermos” susceptibles aún de salvación ideológica, consolidando así su monopolio interpretativo sobre la memoria historiográfica cubana.

En las últimas décadas del siglo XX, el régimen cubano promovió la rehabilitación de un conjunto de escritores fallecidos dentro y fuera de la isla[1]. No obstante, esta reapropiación literaria se restringió a áreas culturales muy concretas, mientras que otros campos —por ejemplo, el filosófico— siguen sumidos en un prolongado silencio deliberado.

El origen inmediato de esta estrategia se halla en las Palabras a los intelectuales, discurso en el que Fidel Castro no sólo instrumentalizó la política cultural, sino que definió con precisión los márgenes de lo aceptable en lo intelectual y lo político. Todo aquello que se apartara de los moldes preestablecidos quedó marcado por la amenaza de la represión. El incidente ocurrido en enero de 2021, cuando el ministro y el viceministro de Cultura exhibieron una intolerancia explícita hacia un grupo de artistas e intelectuales cubanos, no es un desliz aislado, sino la reafirmación de un dispositivo de control instaurado tácitamente en aquel documento fundacional.

Si en 1961 Fidel Castro afirmó “La revolución sólo debe renunciar a aquello que sea incorregiblemente reaccionario, que sea incorregiblemente contrarrevolucionario”. En 1963, en el periódico El mundo, afirmaba que: “En el momento presente, va contra la Revolución: 1) Todo lo que debilite de algún modo la defensa de la patria o la determinación de nuestro pueblo de hacer todos los sacrificios para defenderla; 2) todo lo que perjudique el esfuerzo de nuestro pueblo por elevar la producción y mejorar la calidad de los productos; por satisfacer las necesidades de la población; por llevar adelante con entusiasmo las grandes y difíciles tareas de la construcción del socialismo; y 3) todo lo que en alguna forma perjudique el desarrollo de la conciencia revolucionaria socialista, sin la cual fallará los resortes morales de que depende en medida considerable el triunfo de la Revolución”[2].

Cuando Fidel Castro emplea la noción de “todo”, busca intencionalmente su ambigüedad: la indeterminación semántica permite que cualquier elemento se incluya dentro de ese conjunto totalizador. En cambio, al utilizar verbos como “debilitar” o “perjudicar”, su retórica adquiere una precisión quirúrgica, pues estos términos delinean con claridad los objetivos de exclusión y represión. Este contraste en el uso del lenguaje evidencia una estrategia discursiva destinada a instalar una ambivalencia estructural en la conciencia ciudadana, donde la delimitación entre lo aceptable y lo proscrito —lo incorregiblemente reaccionario o contrarrevolucionario— queda supeditada a criterios arbitrarios.

La pertenencia al proceso revolucionario y la aplicación de sanciones contra quienes se niegan a integrarse quedan reguladas por esa misma ambivalencia semántica. Al difuminar los límites del “ser” y el “no ser” revolucionarios, cualquier individuo se convierte en víctima potencial de la represión, a la vez portador de un estigma que puede transformarle en victimario. De este modo, el sistema totalitario cubano extiende su dominio más allá de la esfera institucional, anclándose en la subjetividad de sus ciudadanos.

La consigna excluyente “con la revolución todo, contra la revolución nada” imposibilita la formulación de un discurso crítico que trascienda los márgenes impuestos. En este contexto, las voces creativas surgidas de la tradición republicana —especialmente las de las décadas de 1940 y 1950— se ven sistemáticamente eclipsadas, no por un reconocimiento positivo de su legado, sino por la asfixia de su autonomía. El condicionamiento cultural genera un desgaste profundo: la colectividad absorbente disuelve cualquier atisbo de individualidad, mientras la política cultural del Estado violenta procesos sociales para garantizar la reproducción de sus programas de gobierno.

En esta línea, la “rehabilitación” de ciertos escritores propuesta por Rafael Rojas —centrada en el acceso al texto literario y al discurso conceptual— encarna una primera fase de maniobra simbólica. Sin embargo, la estrategia articulada en el ensayo “Discurso origenista y Cuba postsoviética” de James Buckwalter Arias subraya cómo esta operación de rescate forma parte de un dispositivo más amplio: la cooptación de la memoria cultural, que reconfigura la tradición literaria según las necesidades del poder hegemónico. “Desde el punto de vista del régimen cubano, una vez que los origenistas estén todos muertos, exiliados o domesticados, conviene mucho más a las autoridades apropiarse para sus propios fines del poderoso legado origenista que intentar suprimirlo”[3]. Se trata de una estrategia para resistir en cierta medida lo que Martin Hopenhayn describe como “the reappraisal of social movements above political parties as protagonists in the rearticulation between civil society and the state”.

La política cultural cubana, erigida como irreversible y consagrada en el texto constitucional tras sesenta años de vigencia, instituyó desde sus orígenes prácticas sistemáticas de silenciamiento y ostracismo. Al fundarse sobre una ambivalencia semántica, en la que cualquier discurso o acción puede excepcionalmente ser incluido o excluido, dicha política exhibe una contradicción esencial entre su formulación inicial en 1961 y su institucionalización a través del primer Congreso de Educación y Cultura en 1971. Durante la década intermedia, pese a la ausencia de una estructura formal —el Ministerio de Cultura no surge hasta 1976—, ya operaba una política cultural de facto que regulaba los márgenes de lo lícito y lo proscrito en el ámbito artístico e intelectual.

Este escenario paradójico permitió, por un lado, logros notables como la labor editorial de Alejo Carpentier en la Imprenta Nacional y la creación del ICAIC en 1959, que impulsaron la producción literaria y cinematográfica. Por otro, facilitó la institucionalización de prácticas discriminatorias —entre ellas la homofobia— y fenómenos de exclusión social, cultural y política, bajo la justificación de una nueva moral oficial. La progresiva asunción de estos dispositivos como “voluntad política” revela cómo el poder real, más allá de decretos, sustenta su autoridad en una ética impuesta.

La exclusión deliberada de figuras como Jorge Mañach y Fernando Ortiz de los conversatorios promovidos por Jean P. Sartre en 1960 ilustra la lógica excluyente que Fidel Castro formalizaría en las “Palabras a los intelectuales”. Del mismo modo, el documental P.M[4]. —y el subsecuente cierre de Lunes de Revolución[5]— expuso en 1959 tensiones estéticas que rápidamente se sofocaron, antecediendo la retórica fundacional de 1961. Estos episodios sentaron las bases de un dispositivo cultural que, bajo el simulacro de apertura, consolidó el principio de “quien no esté conmigo está contra mí”.

Entre 1965 y 1968, las Unidades Militares de Ayuda a la Producción funcionaron como un secreto de Estado, suscitado en la sombra de la política cultural oficial. Las secuelas de estos campos de trabajo forzado han quedado recogidas sobre todo en testimonios literarios[6] y fílmicos, más que en estudios historiográficos[7] con la excepción del voluminoso y muy bien documentado libro de Abel Sierra Madero. Finalmente, la publicación de Paradiso de José Lezama Lima en 1966[8] marcó el punto máximo de hostilidad, que según Cintio Vitier se hizo patente a partir de 1972 en un clima en el cual el régimen operó con suma hostilidad[9] contra quienes osaban mantener autonomía creativa. Cintio Vitier en un diálogo con Arcadio Díaz Quiñones, da cuenta de este proceso y experiencia “a partir de 1972, efectivamente comienza a haber una actitud de hostilidad hacia Lezama”.[10]

Otro de los problemas estructurales de la cultura cubana contemporánea radica en la reticencia de ciertos sectores a designar con precisión las realidades políticas y sociales. Esta omisión propicia un clima de ambivalencia, ubicuidad y oportunismo que permea los discursos y prácticas artísticas. Incluso en la música —el trovador Ray Fernández quizás sea el mejor ejemplo de ello— la ambivalencia se convierte en recurso de fascinación y desconcierto, configurando lo que podría calificarse como una “cultura de dar tumbos” sostenida en metáforas y artificios lingüísticos.

En un régimen totalitario, la responsabilidad última recae en el dictador, pero su función se multiplica mediante mecanismos de complicidad y obediencia compartida. Las decisiones no emergen de procesos democráticos o dialógicos, sino que se imponen sin el consentimiento efectivo de la ciudadanía. Con frecuencia, esta misma ciudadanía es convocada a eventos públicos para escenificar un supuesto respaldo popular, validando medidas cuya trascendencia solo podría resolverse mediante plebiscitos o referéndums verdaderamente libres.

Abril de 2021 marcó el quincuagésimo aniversario del Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura, cuyas resoluciones han fijado los contornos de la política cultural y su institucionalidad. Este congreso representa la cristalización en blanco y negro de un proyecto gestado en 1961, donde la literalidad del discurso se sustentaba en la amenaza implícita del revólver. Así, la política cultural cubana se consolidó como una puesta en escena que perpetúa la imposición y el silenciamiento.

A cincuenta años de esta representación, persisten al menos, seis aspectos relevantes:

¿Cómo manejar la memoria en la articulación de un discurso histórico? ¿Qué papel y responsabilidad tiene la intelectualidad cubana en el silencio y la complicidad de esta puesta en escena? ¿Ha habido un debate -riguroso- sobre la política cultural cubana de los últimos sesenta años? ¿El debate que propició, gestionó y condujo Desiderio Navarro y por extensión Criterios en 2007 agotó los tópicos fundamentales del problema? ¿No se pretende exonerar de responsabilidad a Fidel Castro por el establecimiento de una política trazada a golpe de pistola[11]. ¿El llamado quinquenio gris se agotó en el quinquenio o llega hasta nuestros días por otras vías

El primer Congreso Nacional de Educación y Cultura, al convalidar una política cultural con raíces en 1961—todavía sin definición conceptual precisa—instaura un nuevo espacio de intervención estatal. Esta instancia otorga voz y autoridad decisoria a agentes completamente desvinculados de la tradición republicana, desplazando las responsabilidades hacia una esfera impersonal. De este modo, se construye una entelequia anónima, carente de nombre y sujeto responsable, que evade cualquier forma de rendición de cuentas. En ausencia de marcos claros, el lenguaje oficial renuncia al rigor terminológico y se rehúsa a nombrar con precisión los procesos en curso.

Los nombramientos de Luis Pavón Tamayo, Jorge Serguera y Armando Quesada ilustran el funcionamiento concreto de aquella política cultural. Tamayo, presidente del Consejo Nacional de Cultura entre 1971 y 1976; Serguera, al frente del Instituto Cubano de Radiodifusión; y Quesada, director de Teatro del mismo consejo, se erigen como los principales ejecutores de la represión intelectual. Sus cargos institucionalizan una interpretación radical de las tesis congresuales, orientada a controlar y silenciar toda disidencia cultural.

La elección de Pavón Tamayo no sólo agrava la fractura con los sectores de vanguardia, sino que encarna un ejercicio de poder político desde la cultura: el “pavonato” trasciende su titular para convertirse en mecanismo de exclusión. En este contexto, la afiliación política deviene criterio único de legitimidad; lo políticamente “confiable” prevalece por encima del mérito artístico o intelectual. La célebre escena de “Memorias del subdesarrollo”, en la que Sergio abandona sin miramientos al ave—metáfora de la homosexualidad—en la “jaula de oro”, condensa con nitidez la brutal indiferencia del aparato cultural oficial.

Las tesis y resoluciones emanadas de aquel congreso instauran la discontinuidad como principio estratégico: se desmantelan los procesos culturales surgidos bajo la República, cuya coherencia filosófica y sociológica había alcanzado madurez en las décadas de 1940 y 1950. Bajo la bandera de la revolución, dichas tradiciones son negadas, disueltas y condenadas al olvido, operando así una ruptura tajante con el pasado que redefine el campo cultural cubano. “Si las Palabras a los intelectuales proponía la fórmula “quien no está contra mí, está conmigo”, a partir de este Congreso la fórmula establecida como programa de acción, fue “quien no está conmigo, está contra mí” e incluso, ese “conmigo” quedó limitado por barreras muy precisas”[12].

El Quinquenio Gris se configura como la consecuencia directa de una estrategia deliberada formulada antes del Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura y ejecutada desde la institucionalidad revolucionaria. Dicho plan extendió un periodo de cinco años hasta convertirse en una década de hostilidades sistémicas contra la esfera intelectual, intensificando lo que podría haberse limitado a un “gris” gradual para transformarlo en un “negro” absoluto de censura y exclusión. La expulsión consciente de los protagonistas culturales que habían consolidado el campo en la República respondía al propósito de sustituirlos por agentes “políticamente confiables”, erigiendo así un orden simbólico donde la afinidad ideológica suplanta la calidad artística o crítica.

Este nuevo dispositivo cultural se alimentó de una política explícitamente excluyente, ejemplificada en la promoción de obras como “Concierto Barroco” de Alejo Carpentier[13] y “El pan dormido” de Soler Puig —autores afines al proyecto revolucionario— mientras que textos de indiscutible peso como Ese sol del mundo moral de Cintio Vitier permanecieron censurados por su lectura heterodoxa de la historia cubana. Solo veinte años después de su primera edición en México pudo circular en la isla no sin pocas reticencias que revelan el temor del Estado frente a cualquier interpretación no alineada con el marxismo teleológico oficial.

El Congreso Nacional de Educación y Cultura no se limitó a convalidar un repertorio de normas estéticas: construyó un territorio político destinado a demandar de manera inmediata un “modelo de hombre” inscrito en los postulados revolucionarios. Frente a la “inacción” atribuida al origenismo lezamiano, las influencias de Jean-Paul Sartre[14] y Ernesto “Che” Guevara[15] impusieron una concepción del intelectual y del sujeto socialista como portavoces activos de la revolución. El compromiso dejó de ser una actitud ética opcional para convertirse en el criterio supremo de legitimidad: “con la revolución todo, contra la revolución nada” articuló un imperativo categórico que requería definición conceptual y operacional.

La beligerancia revolucionaria, expresada en la invitación a “abolir las últimas torres de marfil”, encontró eco en análisis como el de Lizandro Otero sobre José Lezama Lima[16] y el semanario Lunes de Revolución, denunciado como “grupúsculo ambicioso de poder”. Tras esta etiqueta, sin embargo, subyace la voluntad de reescribir el pasado cultural en función de un proyecto hegemónico: la re-interpretación selectiva de la memoria literaria devino método para legitimar el monopolio ideológico en la práctica política y cultural.

La obsesión por erigir al “hombre nuevo” a imagen de las exigencias revolucionarias implicó la expulsión sistemática de toda tradición previa. El descrédito institucionalizado se convirtió en el arma más prolífica del régimen totalitario: injuria, marginación y difamación se elevaron a forma de Estado. El texto de Heberto Padilla, “La poesía en su lugar”, ejemplifica esta dinámica virulenta, pues anticipa la humillación que años más tarde él mismo sufriría, mostrando hasta qué punto la validación y la condena literarias dependieron de la adhesión inquebrantable al proyecto revolucionario. “José Lezama Lima —decía Padilla— terminó ya. Como Agustín Acosta, como Pichardo Moya, como todos esos poetas mediocres que ha desenterrado la avidez de análogo de Cintio Vitier, su nombre quedará en nuestras antologías ilustrando las torpezas de una etapa de transición que acabamos cancelar en 1959”.

La política cultural del régimen cubano se configura primordialmente a partir de la intención explicitada en el discurso “Palabras a los intelectuales”, luego sistematizada en los acuerdos del Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura y finalmente consolidada a través de la institucionalización de sus estructuras políticas.

Si la reforma constitucional de 1992 introdujo la noción de “irreversibilidad”[17] del sistema, este concepto ha permeado de manera profunda la conciencia política y la producción ideológica, perpetuándose a través de mecanismos de transmisión generacional. Esta teleología normativa ha operado como principio de ordenamiento, explicando en buena medida la continuidad y resistencia al cambio de la política cultural hasta el presente.

Durante las últimas seis décadas, este engranaje ha vivido momentos de convergencia y fricción: desde pactos tácitos y maniobras de conciliación hasta choques abiertos que se manifiestan en formatos tan disímiles como “juegos de pelota” institucionales y “guerritas de emails”. Las experiencias del Centro Cultural Criterios en 2007, del Instituto de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR), así como los episodios del Movimiento San Isidro y el 27N, ejemplifican estrategias tan frontalmente críticas como ingenuas en su concepción y ejecución.

Cabe subrayar que, al no gravitar en torno a un proyecto de nación inclusivo, la política cultural cubana ha tenido en los intelectuales su centro de atención y principal blanco de intervención. En palabras del propio Ernesto “Che” Guevara, “el pecado original de los intelectuales cubanos es que no son verdaderos revolucionarios”, sentencia que ilustra cómo el régimen ha situado a este colectivo como chivo expiatorio ante cualquier desavenencia estética percibida como disidencia política. “Nosotros, los escritores cubanos, somos “la última carta de la baraja”, es decir, nada significamos en lo económico, lo social y hasta en el campo mismo de las letras. Queremos cooperar hombro con hombre con la Revolución, más para ello es preciso que se nos saque del estado miserable en que nos debatimos”[18]

¿Se podría especular que el Caso Padilla, y no así su libro Fuera de juego, ni el hipotético recital de poesía en la UNEAC donde leería poemas bajo el sugestivo título de Provocaciones, sería el chivo expiatorio que pondría en marcha la aceitada maquinaria del Congreso de Educación y Cultura, donde se delinearía hasta hoy la política cultural cubana?

La euforia generada por el triunfo revolucionario de 1959 ofreció un marco simbólico y político que facilitó la instauración de una política cultural deliberada y jerarquizada. Eliseo Alberto decía que “la soberbia suele ser mala consejera” una “crónica de las emociones podría ayudarnos a entender no sólo el nacimiento, auge y crisis de una gesta que sedujo a unos y maldijo a otros sino, además explicarnos a mucho cuándo, cómo y por qué fuimos perdiendo la razón y la pasión”[19].

A partir de la victimización de su condición fundante y bajo el imperativo de la “plaza sitiada”, una fracción significativa de la intelectualidad adoptó una postura conciliatoria y paternalista, privilegiando modelos foráneos en la interpretación y divulgación de la cultura nacional. Este enfoque se justificó como respuesta a las supuestas demandas del pueblo y de la clase obrera en los procesos de educación y formación, aunque en la práctica supuso la supeditación de la autonomía creativa a los intereses del Estado.

La reciente represión a los integrantes del Movimiento San Isidro y de los firmantes del 27N ha reabierto con urgencia un debate sin concesiones sobre la política cultural del régimen, evidenciando, una vez más, las tensiones orgánicas entre el poder político y los ámbitos artísticos e intelectuales. Es imprescindible superar la endogamia de la “plaza sitiada” como único horizonte interpretativo y narrativo.

Históricamente, la convocatoria a un análisis riguroso, capaz de nombrar con precisión las contradicciones inherentes al proceso político cubano, ha sido sistemáticamente postergada por considerarse inoportuna. No obstante, la reaparición de la tesis de la “plaza permanentemente sitiada” en la intervención de Ambrosio Fornet durante el ciclo de conferencias organizado por Desiderio Navarro en 2007 demuestra la persistencia de este imaginario en la reflexión sobre la política cultural cubana.

Un debate sobre la política cultural del régimen debe trascender la justificación complaciente de que toda responsabilidad corresponde exclusivamente a terceros, argumento estrechamente vinculado a la noción de la “plaza sitiada”. Esta práctica exculpatoria se convirtió en un recurso recurrente a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y hasta la actualidad, pues desplaza la autocrítica y legitima un relato en el que la culpa siempre recae en el otro.

La atribución constante de la culpa a factores ajenos derivó en una suerte de política de Estado retórica, donde la simulación de autonomía servía para demostrar una distancia mesurada del poder central. Tal simulacro se expresó incluso en manifestaciones naïf, como la afirmación de que “Fidel no sabía lo que ocurría”, hipótesis que ignora la centralidad del liderazgo en la definición y control de las políticas culturales.

El Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura no solo consolidó institucionalmente la política cultural del régimen, sino que articuló la ruptura con intelectuales europeos y latinoamericanos de relevancia. Este acto reforzó tres constantes discursivas: la victimización de la revolución, la culpabilización del adversario y la reafirmación de Cuba como un espacio permanentemente sitiado.

Dos meses después de clausurado el congreso, Roberto Fernández Retamar publicó el ensayo “Calibán”, un manifiesto descolonizador que, más allá de su repercusión, puede leerse como un gesto de defensa de un proyecto revolucionario percibido como incomprendido en su urgencia histórica. La rigidez de este relato impidió cualquier forma efectiva de crítica, pues nunca existía un momento «adecuado» para cuestionar la ortodoxia oficial.

Ante esta dinámica de silencio y justificaciones perpetuas, cabe interrogar: ¿cuándo podrá germinar un análisis autocrítico y riguroso de la política cultural cubana? ¿Sufre acaso el país de amnesia histórica, o existe un obstáculo estructural que impide la restauración de un debate plural y constructivo sobre su futuro cultural?

La concentración discursiva en torno a un único referente intelectual —respaldado por una cohorte de guionistas y adaptadores ávidos de protagonismo— ha perpetuado una narrativa monolítica que atraviesa medio siglo sin experimentar transformación alguna. La pregunta retórica sobre lo que ha cambiado en Cuba en los últimos cincuenta años evidencia, más que variaciones sustantivas, una continuidad de marcos ideológicos y estructuras de poder, pese al inexorable transcurrir del tiempo.

Para la generación comprometida con la revolución y su deriva autoritaria, hitos como Palabras a los intelectuales, el Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura y las etapas conocidas como quinquenio gris “frenaron, pero no impidieron el desarrollo posterior de las distintas corrientes literarias el quinquenio gris, con su énfasis en lo didáctico favoreció el desarrollo de la novela policíaca y la literatura para niños y adolescentes”[20]

¿El tiempo invisibilizó el coste humano de estas dinámicas? ¿Dónde quedan las víctimas cuando la crítica se subsume en la antropología del dolor? ¿Qué secuelas culturales y temporales arroja el silenciamiento sistemático de generaciones enteras?

La creación del Ministerio de Cultura en 1976 alivió ostensiblemente la censura oficial, solo para desplazar sus mecanismos de control hacia espacios menos visibles. La puesta en escena de una apertura cultural se erigió en simulacro, capaz de disolver momentáneamente el clima de hostilidad sin erradicar sus raíces. Este fenómeno performativo resultó más una ilusión que una reforma efectiva.

Es paradigmático que muchos de aquellos originariamente silenciados renunciaran a su memoria crítica para incorporarse a la nueva nomenclatura cultural y política. De víctimas convertidas en victimarios, ejercieron la censura con renovada diligencia, demostrando la facilidad con la que los mecanismos de poder transforman a los perseguidos en agentes de persecución.

A más de cincuenta años de aquella escenificación unánime, lo que ha imperado es el eufemismo y el travestismo del lenguaje. La imposición de la mayúscula en el sustantivo revolución funciona como coartada semántica para lo que en realidad ha sido una tiranía. El mandato de silencio, justificado bajo la falacia de la intemporalidad política, ha inoculado la sospecha y la autocensura como prerrequisitos de supervivencia intelectual.

[1] “Las reediciones de los clásicos de la República y el Exilio -Gastón Baquero, Eugenio Florit, Jorge Mañach, Lydia Cabrera, Servero Sarduy- y de algunos autores de la diáspora -José Kozer, Mayra Montero, René Vázquez Díaz, Pedro Pérez Sarduy, Mireya Robles, Achy Obejas- deben entenderse, a la vez, como ejercicios de visualización y ocultamiento, de transparencia y tachadura practicada sobre dos zonas del campo intelectual cubano, el pasado y la diáspora, con las que el poder sostiene una relación conflictiva”. Rafael Rojas, El estante vacío: literatura y política en Cuba, Anagrama, 2009: 192

[2] La Habana, jueves 19 de diciembre de 1963. Graziella Pogolotti, Polémicas culturales de los 60, Letras Cubanas, 2006: 184

[3] James Buckwalter-Arias, Discurso origenista y Cuba postsoviética, Encuentro de la Cultura Cubana, 36, 2005

[4] “La peliculita (no tenía más de 22 minutos de largo) se convirtió en la versión cubana de la manzana de la discordia. Orlando puso la manzana, la discordia la puso el régimen de Castro y su Shumiavsky tropical, Alfredo Guevara. P.M. se llamaba (y se llama todavía) fue prohibida, secuestrada y ultrajada. ¡Cuánta lipidia por un film! Pero es que la peliculita (que todo lo que hacía era mostrar gente divirtiéndose en centros de diversión) fue la primera pieza de convicción para un régimen cuya única consigna ideológica es ¡Patria o muerte! -con el acento puesto en muerte.” Guillermo Cabrera Infante, Mea Cuba, Galaxia Gutenberg: 787

[5] La influencia y visibilidad de Lunes de Revolución está aún por estudiar desde una perspectiva más orgánica y mesurada. Sin embargo, un grupo importante de los que integraron Ciclón, se agruparon posteriormente bajo la dirección de Guillermo Cabrera Infante en este semanario. Lo que subyace en todo este periodo de tensiones y distensiones, es la disputa por el poder. En buena medida, el grupo de Lunes de Revolución trata de descreditar a los poetas de Orígenes. Este proceder, no es privativo a este semanario, constituyo en buena medida una estrategia que “pretendía” negar una tradición en función de establecer un criterio de hegemonía y control institucional. Otros nuevos poetas reunidos bajo Ediciones El Puente, negarían no solo a Orígenes, sino también a los que fueron incluidos en Poesía Joven de Cuba. Por su parte, otro grupo que sería conocido como “primer caimán” reclama su espacio lo cual atiza la polémica. El conjunto de estas disputas trató de establecer las definiciones ideológicas en el contexto cultural y político, habida cuenta de la implicación política que los debates estéticos, alcanzaban. Debe destacarse que estas disputas eran reportadas en ambos extremos de la confrontación. Esta perspectiva es defendida también por los represores, una vez que las discrepancias estéticas ocultaban discrepancias políticas.

[6] Legrá, K. (2024) El precio de un ideal. Galaxia Gutenberg

[7] Sierra Madero, A. (2022). El cuerpo nunca olvida: Trabajo forzado, hombre nuevo y memoria en Cuba (1959-1980). Rialta Ediciones.

[8] Las tensiones asociadas a estos contextos, así como sus implicaciones [muerte del Che Guevara, intervención soviética en Checoslovaquia apoyada por el gobierno cubano, ofensiva revolucionaria en 1968 asociado a la expropiación de los pequeños y medianos propietarios, la frustrada y frustrante zafra de los 10 millones (1970), el embargo decretado por el gobierno de los Estados Unidos de América] estas condiciones condujeron a una reorientación de las alianzas estratégicas del gobierno cubano y su acercamiento a la Unión Soviética y a los países del campo socialista en un proceso de clara radicalización de la izquierda. Con la entrada de Cuba al Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME)en 1972, económica y políticamente la isla caribeña queda vinculada a la estructura de las economías y las políticas de los países socialistas y sus pactos y alianzas militares.

[9] Este clima de hostilidad, así como sus víctimas fue conocido como Parametración. El fenómeno de los parametrados fue llevado por sus víctimas hasta el Tribunal Supremo quien dictaminó que la “parametración” era una medida inconstitucional y que los afectados debían ser indemnizados, cosa que, por demás esta decir, nunca ocurrió.

[10] Como ya habíamos señalado, mucho de esta estrategia está asociado a la capacidad de generar desconcierto, desasosiego, pero, sobre todo, ambigüedad, ambivalencia. Si somos consecuente con la idea de hostilidad, ¿cómo es posible entender que en el propio año 1970 se le celebrara el sexagésimo aniversario a José Lezama Lima? Una extensa entrevista en Bohemia, un dossier de homenaje en La Gaceta de Cuba, así como el volumen de su poesía completa fueron solo algunas de las maneras de homenajearlo. Sin embargo, las tensiones, distensiones, encuentros y desencuentros hacían más desconcertante el contexto que, al mismo tiempo, generaba una incapacidad para delinear estrategias. Si bien ya estaba instalado un “discurso hegemónico” que no dejaba de ser rechazado y sospechoso, el advenimiento del año 1971 quiebra el “relativo”, inquietante, pero frágil equilibrio que se había alcanzado con el establecimiento de la política cultural.

[11] “Yo quiero decir que tengo mucho miedo. No sé por qué tengo este miedo pero es eso todo lo que tengo que decir” Guillermo Cabrera Infante, Vidas para leerlas, Tema del héroe y la heroína, Mea Cuba, Obras Completas II, Galaxia Gutenberg: 882

[12] Arturo Arango, Con tantos palos que te dio la vida: poesía, censura y persistencia, La política cultural del período revolucionario: memoria y reflexión, Centro Teórico Cultural Criterios, 114

[13] La figura de Alejo Carpentier es curiosa si se analiza el nivel de protagonismo que adquirió a partir de 1959. Recordemos que Alejo Carpentier está en el “exilio” después de ser encarcelado en 1927 por su actividad política de oposición al dictador Gerardo Machado. En 1928 abandona Cuba para establecerse en París. Allí se dedica a actividades relacionadas con la música, siendo corresponsal de diversas revistas culturales cubanas, además de escribir su monumental obra. Entre 1945 y 1959 vive en Venezuela de donde vuelve para instalarse en Cuba tras la victoria de Fidel Castro. Sin embargo, José Lezama Lima quien ciertamente no participó de esa actividad política, sino que llevó adelante una de las empresas literarias más importantes en lengua castellana -Revista Orígenes- es denostado por su camuflada homosexualidad y “apatía” política, sin dejar de ser censurado y condenado al ostracismo hasta sus días finales. Esta distinción es solo la punta de un iceberg que explica el predominio de lo político por sobre lo intelectual en la cultura cubana después de 1959.

[14] Jean Paul Sartre, ¿Qué es la literatura?, Losada, 1948

[15] Ernesto Che Guevara El socialismo y el hombre en Cuba, Instituto del libro, 1965

[16] Boletín del Círculo de Cultura Cubana, agosto 1983

[17] Esta ha sido la práctica oficial de cierto discurso histórico cubano desde el contexto político de la revolución. Para hacer teleológico el proceso político instituido en 1959, es necesario cambiar las fuentes y bases fundacionales de la historia. Por ejemplo, cuando Ignacio Ramonet en su libro “Cien horas con Fidel” le pregunta a este si la revolución cubana comenzó en el año 1959, este le responde que “no sería del todo exacto”. “La revolución cubana comenzó en 1968”. El carácter de esta respuesta se establece ante la necesidad de validar el sentido de referencialidad de un proceso. Al mismo tiempo, se hace creer a los lectores que la naturaleza de lo que se instaura a partir de 1959, tiene sus raíces en los procesos independentistas del siglo XIX. Es por ello que el discurso político de la revolución cubana, considera, entre otros muchos factores que el socialismo como sistema político y cultural, es un proceso irreversible.

[18] Virgilio Piñera, “Al señor Fidel Castro” en Diario Libre, Sección Arte y Literatura (La Habana) 14.03.1959

[19] Eliseo Alberto, Informe contra mí mismo Alfaguara, 2011: 23

[20] Ambrosio Fornet El Quinquenio Gris: Revisitando el término, La política cultural del periodo revolucionario: memoria y reflexion, Criterios: 42, 43.

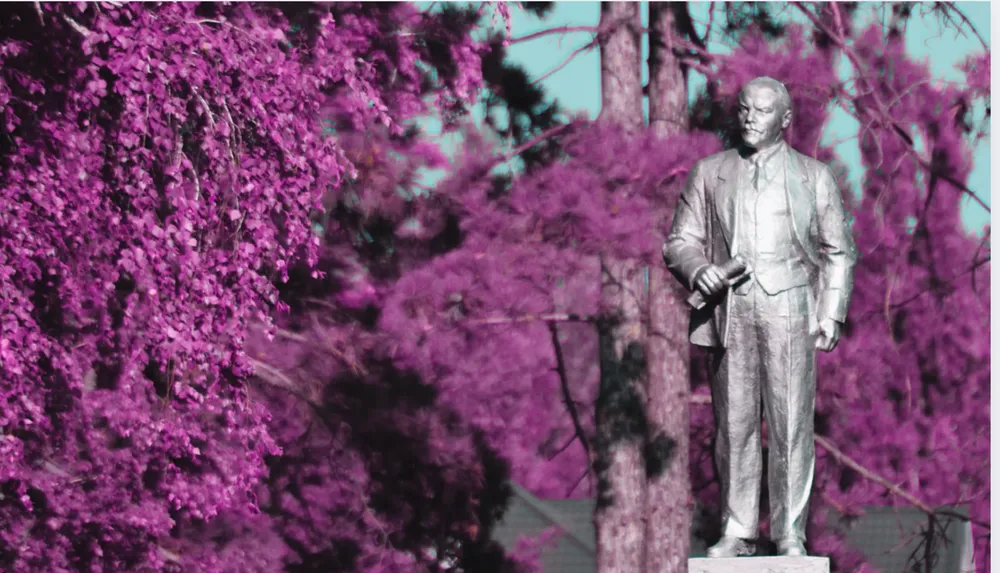

Es en la persona de Alexander Solzhenitsyn donde se concreta la imagen arquetípica del disidente contemporáneo, el hombre que da voz al horror silente, el hombre que articula el relato de los que yacen en fosas comunes

El peso simbólico de esta nación imaginada en la conciencia ha generado una narratividad febril, anclada en una secularidad histórica y proto-nacionalista. Cuba nació como un imaginario, como un modelo de paraíso

El wokismo, como casi toda formulación dialéctica e ideológica, termina siendo un concepto elástico que agrupa a un disenso prefigurado desde el aparato político del Estado

La meta es convertir los individuos en masa sumisa, suicida, sin auténticas ambiciones que trasciendan al Estado protector, cegador, silenciador. Hoy la socialdemocracia globalista es su más elevado escenario. Peligro mortal

Las consecuencias son devastadoras. Podemos verlo hoy en día en sociedades gobernadas férreamente por minorías vociferantes que convencieron a las mayorías silentes de que no hay nada que hacer, en África, Asia, América Latina e incluso en Europa

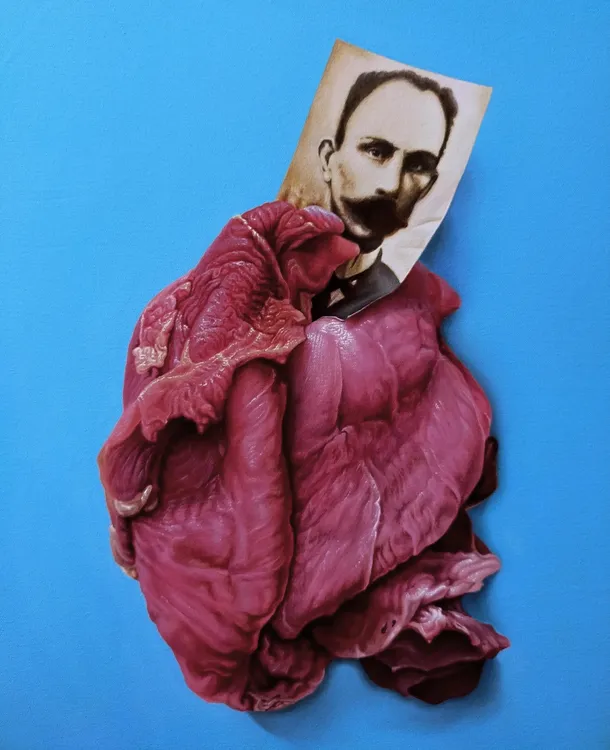

En 1884, a propósito de un notable ensayo del filósofo inglés Herbert Spencer, Martí escribió el artículo “La Futura esclavitud” que publicó en Nueva York. Nos dice muy muy claramente cual es su pensamiento acerca del socialismo, comunismo o colectivismo

Pretender que el progreso es una enérgica marcha hacia la igualdad y que implica “justicia social” para los preteridos y "empoderar” a los marginados, es una mentira tan grande como un templo

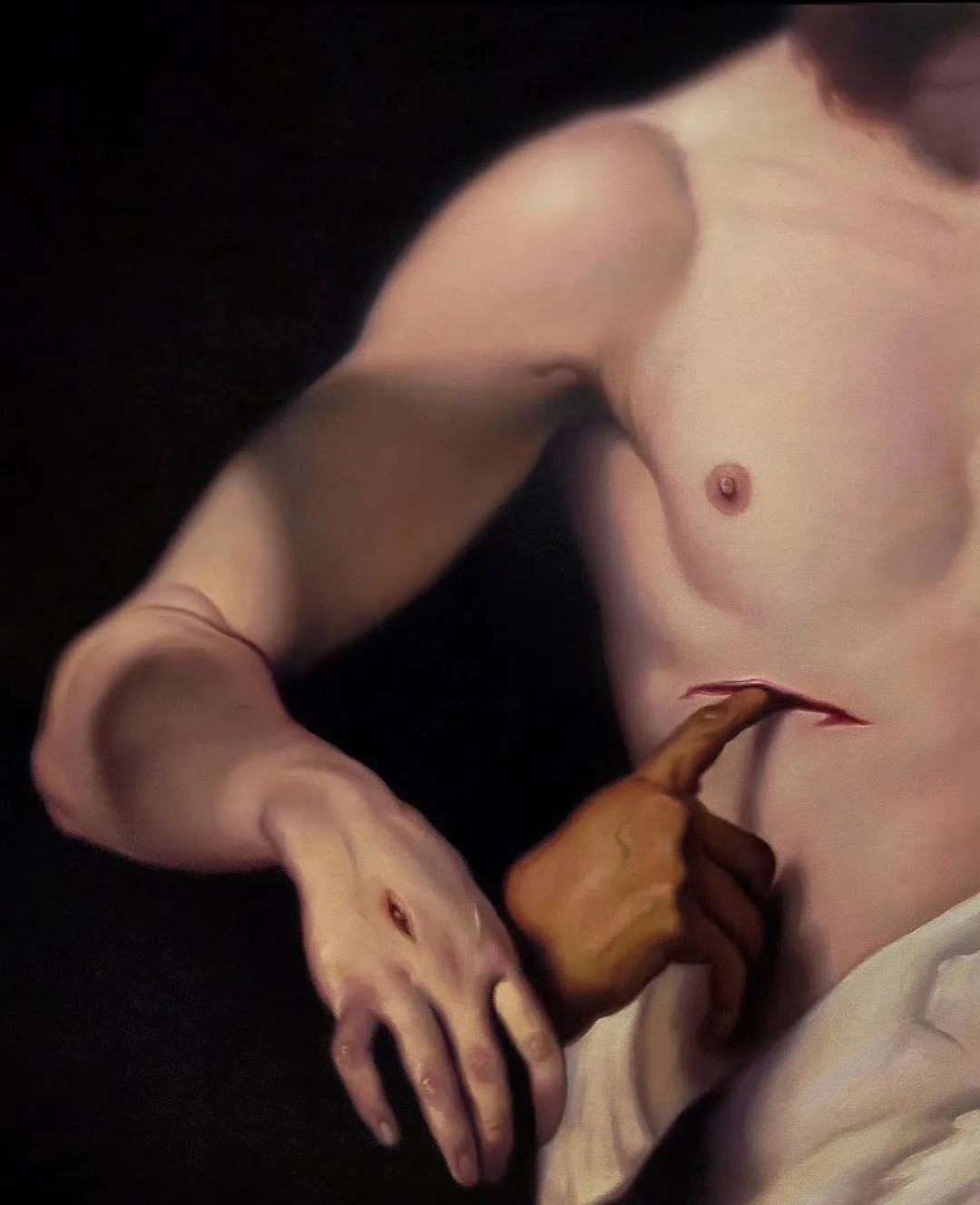

El éxodo es un desliz filoso donde las laceraciones y las esperanzas confluyen en los deseos. El éxodo es el pasaje trágico donde dejamos de ser, con la esperanza —con la vaga esperanza— de renacer en una tierra que nos es ajena, ajena en las memorias, en las vivencias y en las alucinaciones

La cosa empieza a complicarse cuando rebasan el 5%. Ahí comienza el forcejeo para que se produzcan alimentos de acuerdo con la Halal, como ya vemos en España, incrementando la exigencia de contratar musulmanes y ejerciendo presión para que las cadenas de supermercados vendan sus productos, so pena de tomar represalias si estos no acatan

Si hay un fin de la dictadura castrista, por sus características especiales de ahogo de todo espacio para la oposición, por menor y marginal que sea, no va a ser la transición tradicional que ha tenido lugar en la región, ni siquiera la venezolana, ya que se carece de un gobierno legitimado en una elección reciente, sino que creo que va a ser un reventón semejante a la Rumania de Nicolae Ceausescu

“Toledo Santander, mediocre y chivato”, que su llegada al puesto de secretario de la Asamblea Nacional “es la coronación lógica de un guataca incesante y jurista mediocre, pero que está en deuda eterna con el castrismo y su epílogo"

La guerra híbrida describe su metodología operativa.Los pueblos sometidos por el sistema narcoterrorista del socialismo del siglo XXI han luchado y luchan heroicamente por su libertad

La denuncia sobre la exhibición en Cuba de películas “derrotistas, confusas e inmorales” inició una sonada polémica dentro de la intelectualidad comunista durante los años 60.

El llamado a resistir de Díaz-Canel en el Pleno del Partido Comunista, viviendo solo de lo que el país sea capaz de producir, me recordó Los sobrevivientes, aquella película de 1976 de Tomás Gutiérrez Alea, basada en el cuento “Estatuas en el jardín”, de Antonio Benítez Rojo

Mientras la delincuencia organizada trasnacional asumía personería legal internacional, creaba y buscaba controlar organismos internacionales con las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, abría la región a China, Rusia, Irán y al terrorismo internacional

Con el Cartel de los Soles, el Tren de Aragua y los subalternos y aliados de Maduro sueltos y armados en Venezuela, aún no se sabe si se necesitará un segundo y aún más contundente y largo ataque de Estados Unidos para garantizar una transición real

A Rubio le interesa saber cómo reaccionarían los cubanos dentro de la isla ante un escenario de presión real -no de retórica-, cómo reaccionaría el exilio, la opinión pública estadounidense, los gobiernos latinoamericanos, y qué papel jugarían Rusia y China

Este enfoque recuerda la fase previa a la “cuarentena” durante la Crisis de los Misiles de 1962, cuando la presencia naval estadounidense y el lenguaje de los hechos demostraron determinación y control de la escalada sin recurrir de inmediato a un estrangulamiento total