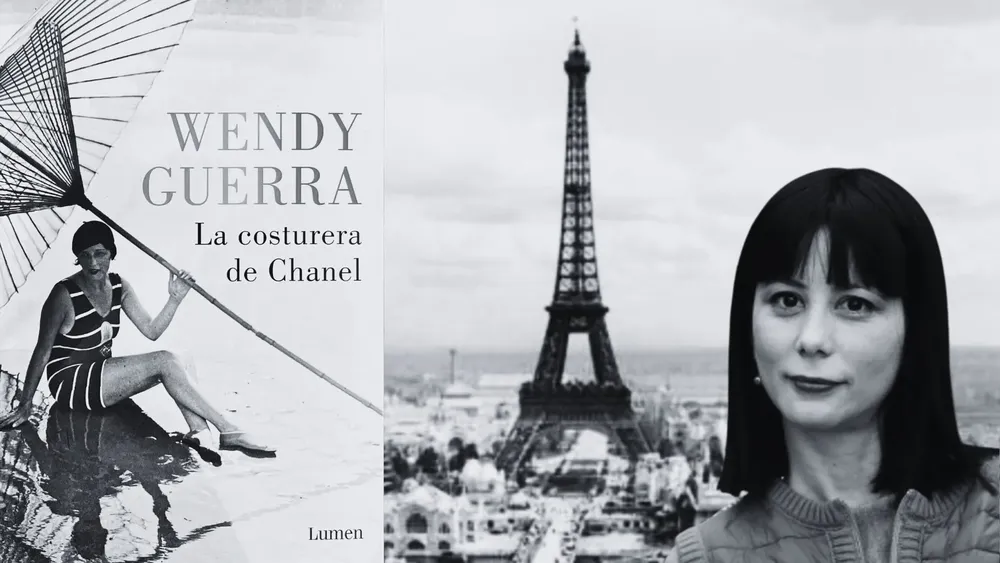

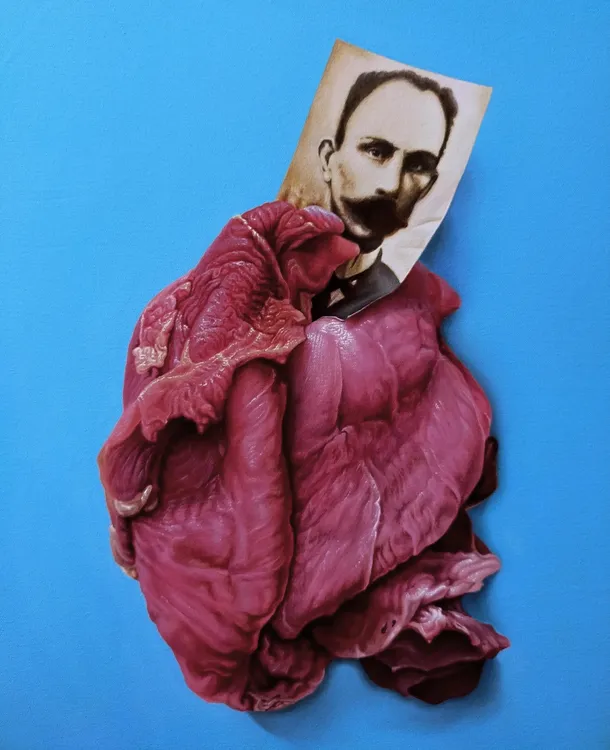

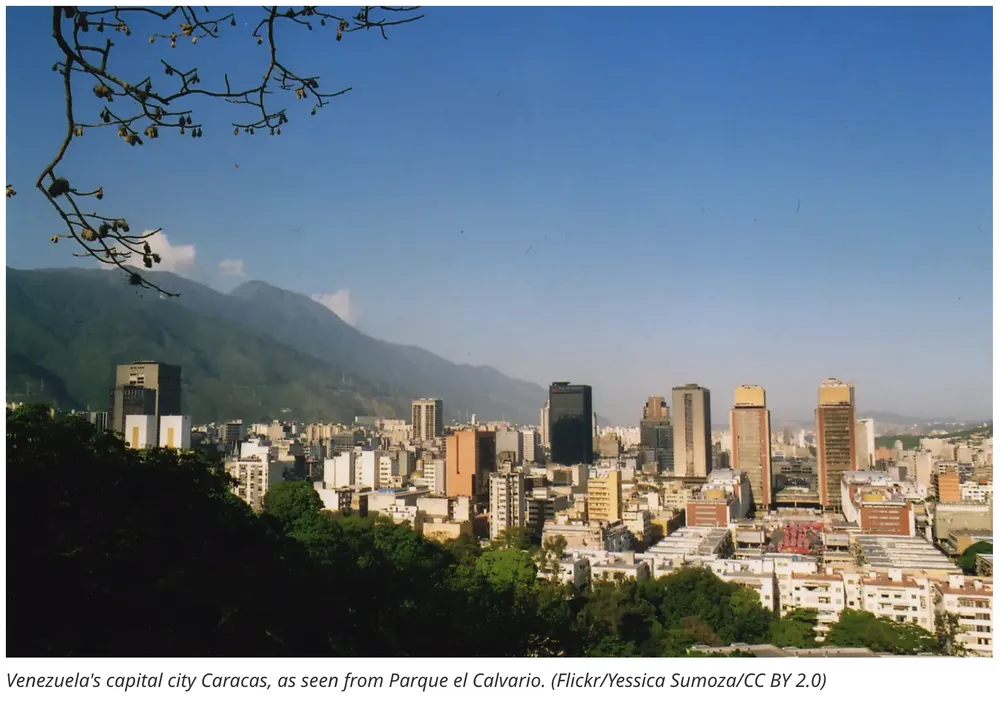

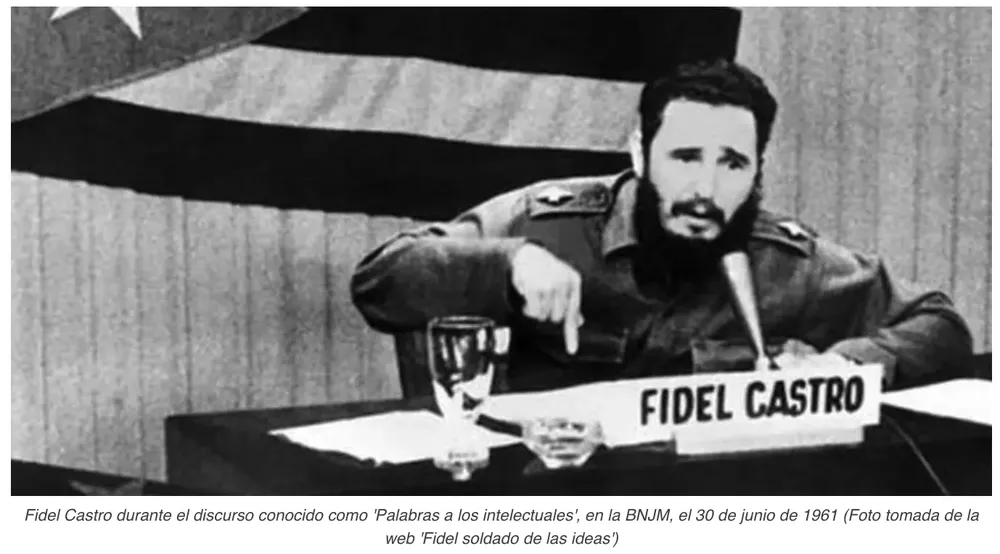

La liberación de Venezuela, Cuba y Nicaragua es seguridad nacional de Estados Unidos

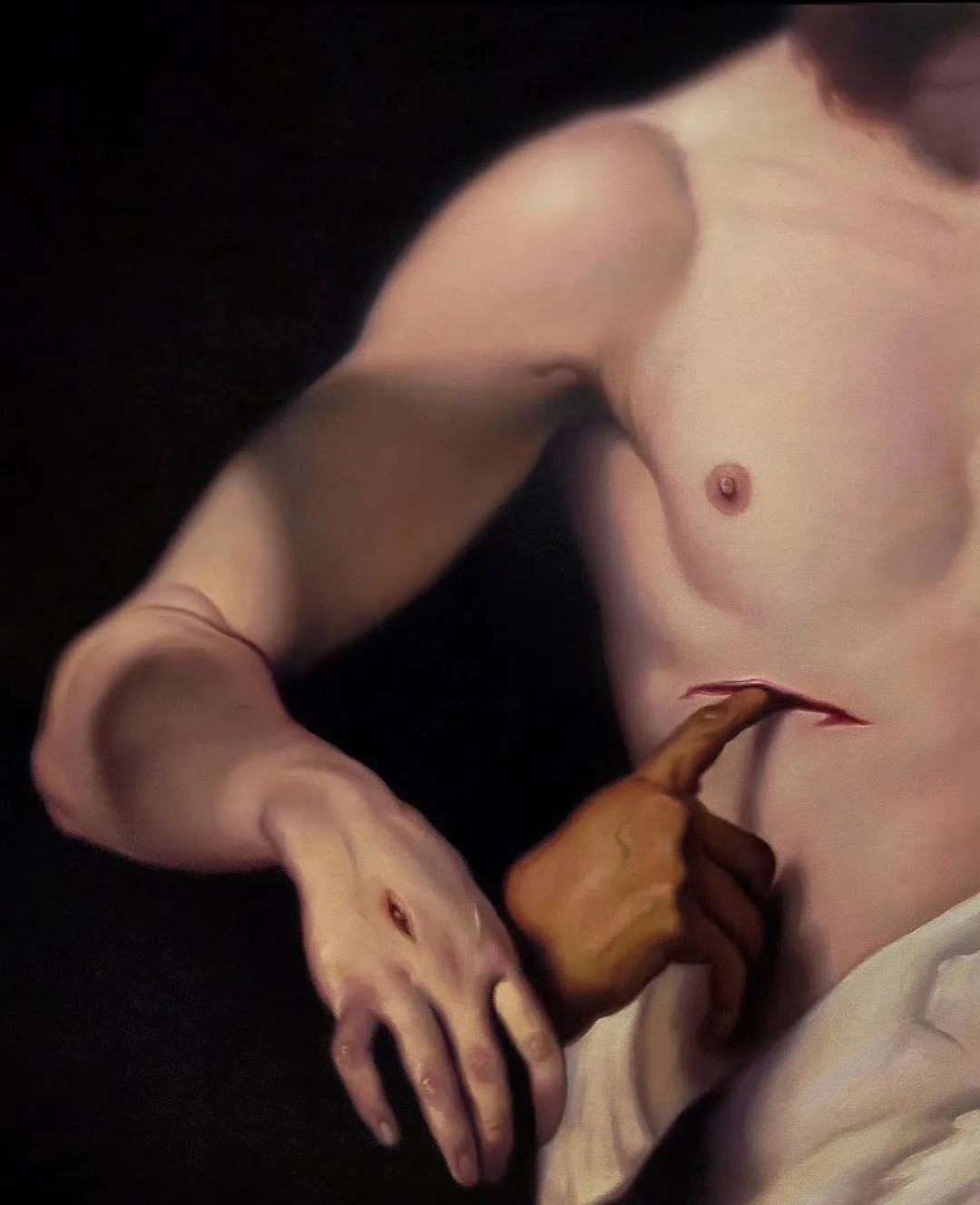

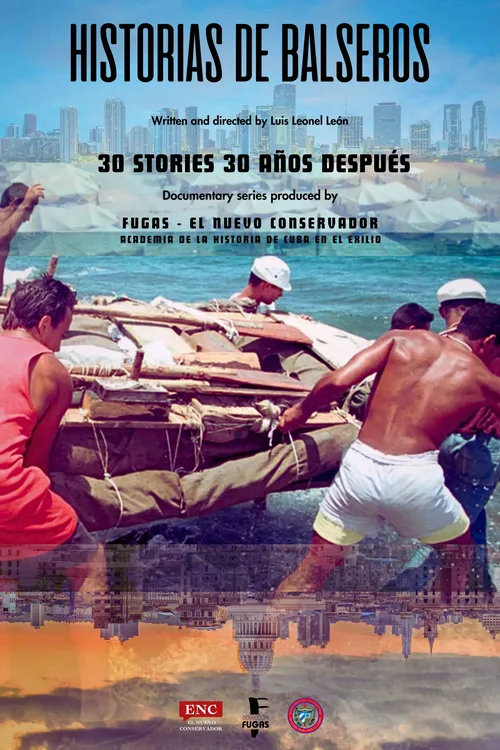

La guerra híbrida describe su metodología operativa.Los pueblos sometidos por el sistema narcoterrorista del socialismo del siglo XXI han luchado y luchan heroicamente por su libertad